AMDは、RDNA 3.5 iGPUを搭載したRyzen AI 300 APU向けの次期Radeon 800M iGPUを発表し、グラフィックス性能を大幅に向上させる。

AMD Radeon 800M “RDNA 3.5 “iGPU、3DMarkタイムスパイでNVIDIAのRTX 2050ディスクリートGPUと同等、最適化されたドライバがパフォーマンスをさらに高める

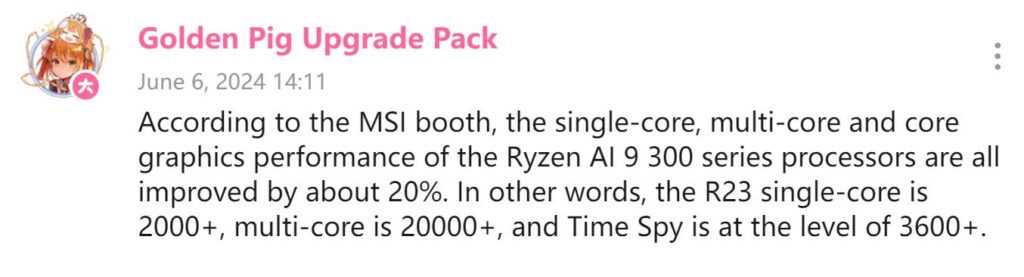

AMDのRDNA 3.5「Radeon 800M」iGPUに関する最新情報が、BilibiliのGolden Pig Upgradeからもたらされた。このインサイダーは、Computex 2024でMSIのRyzen AI 300搭載ノートPCで実施された測定に基づき、次世代統合GPUはRDNA 3「Radeon 700M」の前世代よりもかなり改善されると述べ、詳細を共有している。

Computex 2024で展示されたMSIのノートパソコンは、最終設計ではなく、AMD Ryzen AI 300チップのエンジニアリング・シリコンを使用したものであることが分かっている。

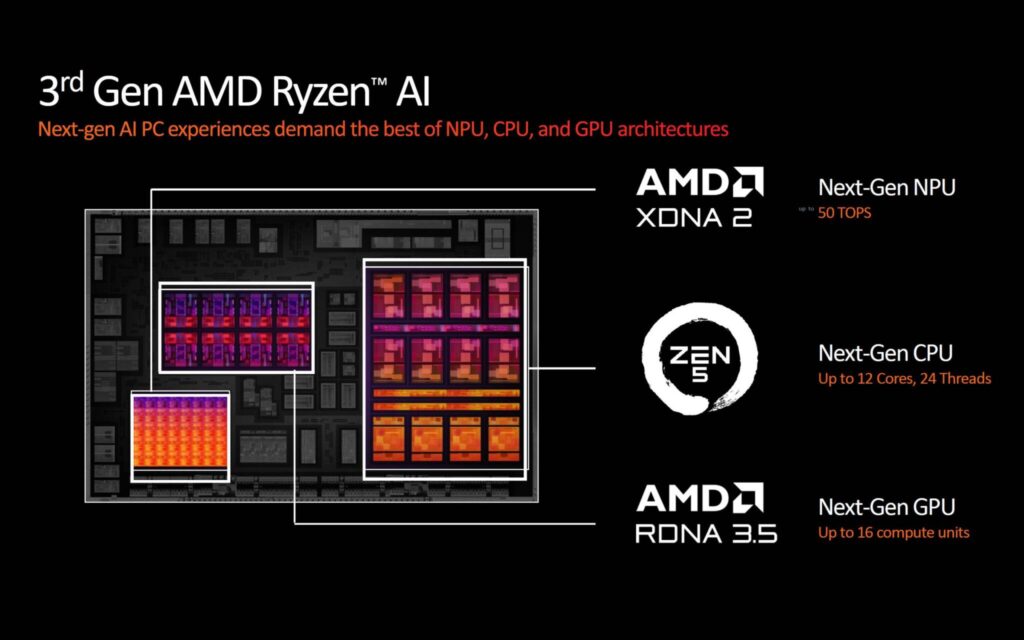

展示されたラップトップのほとんどは、Zen 5コア・アーキテクチャに基づく12コア、24スレッド、16 CU(コンピュート・ユニット)のトップRadeon 890M iGPUを搭載したフラッグシップ構成のRyzen AI 9 HX 370 CPUをベースにしている。

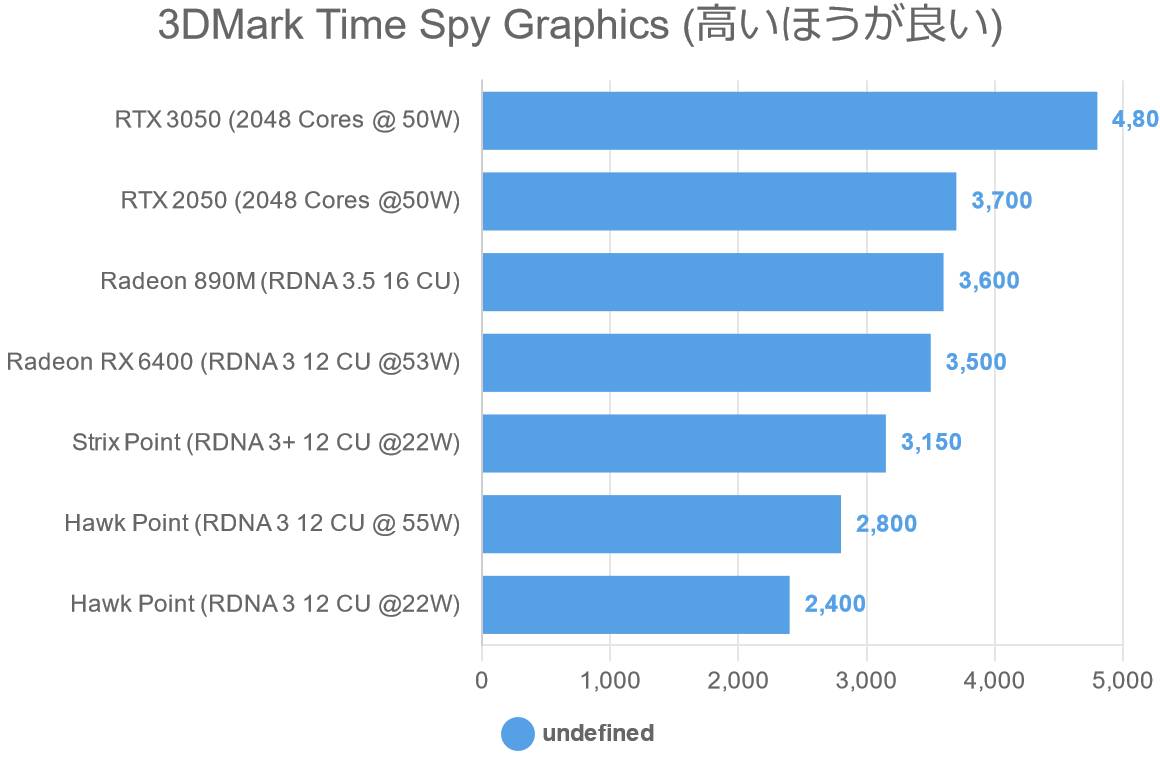

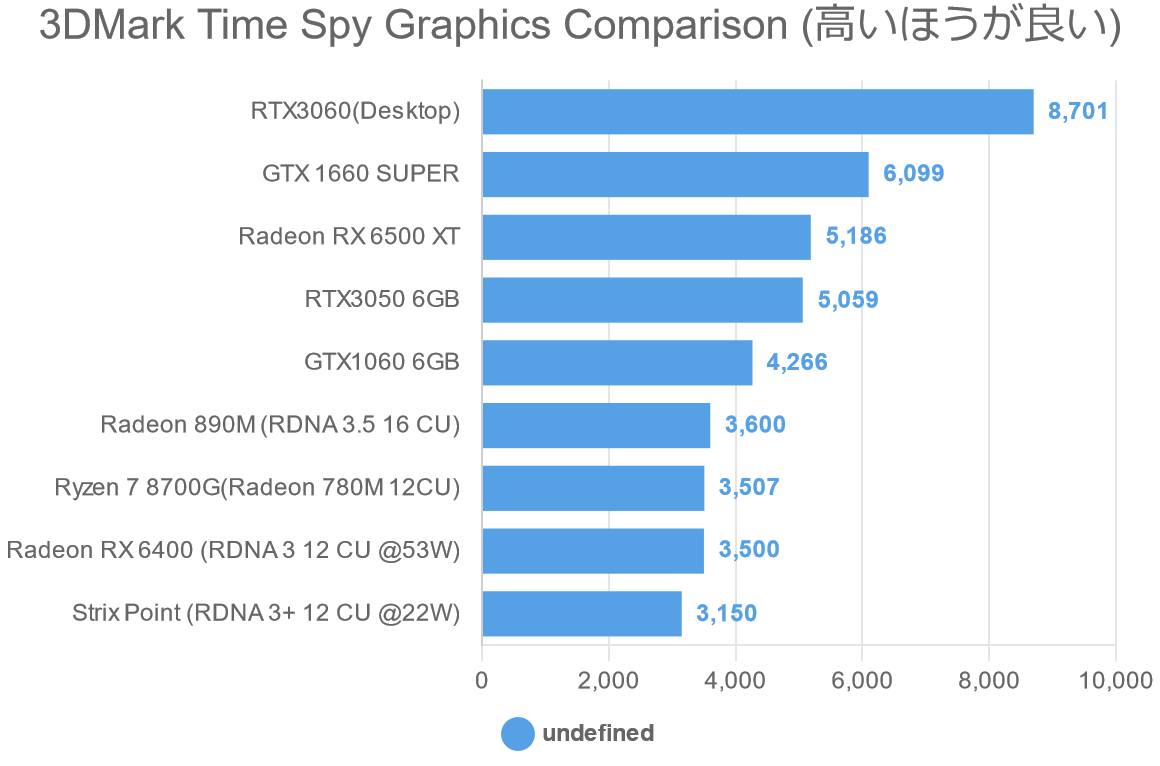

測定によると、AMD Radeon 800M(890M)は、約2900MHzで動作する16個のコンピュート・ユニットを搭載し、3DMark Time Spy Graphicsテストで3600点以上のスコアを記録した。

Cinebench R23パフォーマンスも実施され、CPUはシングルコアで2000点以上、マルチスレッドテストで2万点以上を記録した。

CPU全体の性能は前世代に比べて20%以上向上しているというが、TDPに関する詳細は言及されていない。

3600点以上のスコアは、AMD Radeon 890M iGPUをNVIDIA GeForce RTX 2050(ラップトップ)GPUに肉薄させるはずだ。

これは初期のESチップであり、TDPについては何も分かっていないため、最終的な性能はもっと高くなるはずだと言うのは簡単だ。

以前、ハイエンドiGPUの期待性能は、同じ3DMark Time Spyテストで4000ポイントさえ超える可能性があると報告した。

全体的に見れば、アーキテクチャが少し刷新されただけで、これらの性能は大きく向上しており、コンピュート・ユニットが追加されたことで、ゲームにおいて素晴らしい向上がもたらされるはずだ。

これらは、薄型軽量プラットフォーム、ミニPC、ハンドヘルド機など、さまざまなアプリケーションに最適だろう。

解説:

Strix PointのRDNA3.5は16CUのフルシリコン版でRTX2050に迫る性能がある

ついにStrix PointのiGPUの性能がリークしました。

モバイル専用に発売されたRTX2050とほぼイーブンの性能ということでHawkPointと比較して順当に性能が上がっていてほっとしました。

というのも以前のリークではCopilot+の条件を満たすためにIntelもAMDもキャッシュを削って40TOPSのNPUを急遽搭載しており、ゲーム性能の大幅低下が懸念されていました。

要はメモリの速度が足を引っ張り、ろくに性能が発揮できないのではないかと思われていたということですね。

通常、内臓GPUというのはその世代のメモリ速度に合わせて仕様が決定されており、HawkPointやPhoenixPointの性能はDDR5で引き出せる最大の性能になるように仕様が決定されていたと考えてよいと思います。

上の表を見ると、HawkPointの55W版より+38%も性能が向上しています。

どのようなカラクリかはわかりませんが、期待されていた程度の性能は上がっていると考えて差し支えないようです。

問題はコスト

APUはスモールダイのモノリシックというのが伝統的なスタイルでした。

これだけの性能を絞り出すためにどの程度のコストが要求されるのかはさすがに明らかになっていません。

例えばLPDDR5X-8400使用時などという制限がついていれば、デスクトップに降りてきたときにシステム価格はかなり割高になるということになります。

低速なメモリを使えば、あまり性能が出なくてもおかしくはないと思います。

自作としての理想は単体GPUがCopilot+のNPUとして使え、NPUをオミットしてキャッシュを入れるというものでしょう。

しかし、自作というニッチ市場のためにそこまでするのはいささか難しいと言わざるを得ません。

出来たばかりのCopilot+とデスクトップPCとの関係はまだ定まっていませんが、MSが対Appleシリコンや業界をコントロールするための切り札になるのでしょうから、デスクトップに開放されない可能性もあるのかなと思います。

Copilot+PCの条件は公開されていますが、基本的にはMSが認めたSoCである必要があるようですから、SoCのみ(モバイルのみ)でデスクトップには開放されない可能性もあるのかなと思います。

条件にDDR5 16GBが入っていますが、単体GPUを想定しているならばDDR4でも帯域幅は足りるはずですから、MSの認定したSoC専用であってもおかしくはないでしょうね。

最後に今回のリークデータをデスクトップのGPUと比較してみました。

自作erにとってはモバイルGPUとか言われてもピンとこないと思います。

これを見るとStrix Pointの16CUでも未だにGTX1060 6GBには及んでいないことがわかると思います。

内臓GPUなどはこの程度の性能ということなのであまり過剰な期待は寄せないようにしてください。

ただし、8700GとモバイルのHawkPointの数字を比較してみてもわかる通り、デスクトップでTDP制限が比較的緩い環境で使うと数値は20-30%程アップすることは覚えておいてください。

これを考えるとデスクトップStrix Pointでようやく悲願のGTX1060 6GB越えが果たせるかなと思います。

Ryzen 7000X3Dシリーズ(Socket AM5)

Ryzen 7000シリーズ(Socket AM5)

Ryzen 8000GシリーズAPU(GPU内蔵)

Ryzen 5000/4000シリーズ

Copyright © 2024 自作ユーザーが解説するゲーミングPCガイド All Rights Reserved.