Asrock は、12V-2×6 電源コネクタとデュアルスロット・ブロワー設計を採用した新しい Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT ワークステーション GPU をリリースしました。

Asrock はデュアルスロット・ブロワー設計、12V-2×6 コネクター、および高速化された 24 Gbps メモリを採用した AI ワークステーション向け Radeon RX 7900 XTX および 7900 XT ワークステーション GPU を発売します。

大企業がデータセンターとクラウドに注力する一方で、ASRock などのメーカーは既存の設計を再利用して、ワークステーション分野でこのような需要に対応しています。

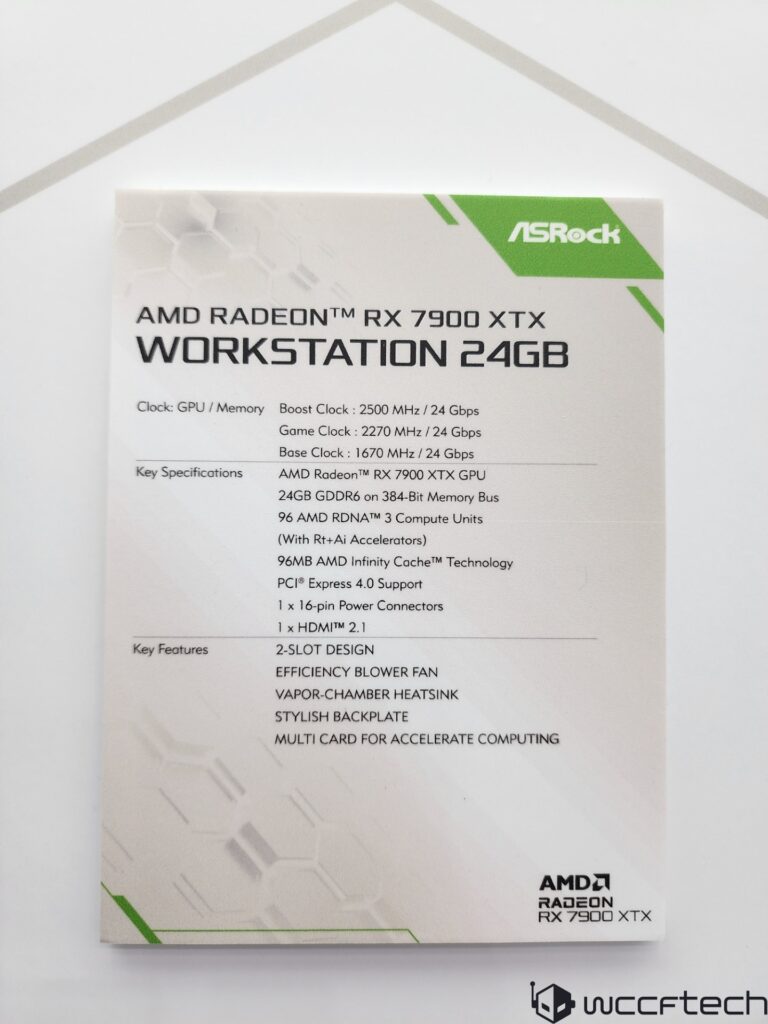

このため、ASRock は新しい Radeon RX 7900 XTX Workstation 24 GB カードをリリースしました。

このカードには、6144 ストリームプロセッサ、384 ビットバスインターフェースおよび 24 GB GDDR6 VRAM を搭載した Navi 31 XTX GPU がフル装備されています。

一方、7900 XT Workstationは、5376コア、320ビット・バス・インターフェイス、20GB GDDR6 VRAMを搭載する。

内部仕様は他の 7900 XTX または 7900 XT GPU と同じですが、クロック、電力、および設計パラメータは、GenAI などの計算負荷の高いワークステーション・ワークロード用に調整されています。

ASRock の Radeon RX 7900 XTX Workstation GPU は、ベースクロックおよびゲームクロックが 1670MHz / 2270MHz (純正は 1929MHz / 2365MHz) に低減されています。

ブーストクロックは2.5GHzのままであり、24時間365日のワークステーション使用において、このグラフィックスカードが持続的な演算性能の要件を満たすためにトーンダウンせざるを得なかったことは明らかである。

その反面、ASRockはメモリ速度を現在のGDDR6メモリの限界である24 Gbpsに向上させることで、メモリ仕様を強化したようです。

ASRock Radeon RX 7900 XTX および 7900 XT Workstation カードには、NVIDIA の GeForce RTX 40 GPU が 16 ピンレイアウトで使用するものと同じコネクタである 12V-2×6 電源インターフェースを使用するカスタム PCB が組み込まれています。

電気的な問題を心配する必要はない。その他の変更点としては、効率的なブロワーファン設計を採用したデュアルスロットクーラー、ベーパーチャンバーヒートシンク、スタイリッシュなバックプレートなどがある。

入手可能性については、ASRock は早ければ今月中にも Radeon RX 7900 XTX および 7900 XT Workstation GPU の小売店への出荷を開始し、価格は希望小売価格に非常に近くなる見込みです。

解説:

ASRockからワークステーション用RX7900XTX 24GBが発売。

非常に安価でよい選択肢だと思います。

一般のユーザーにとっては「こんなもの一体何に使うのか?」と思うかもしれません。

しかし、RX7900XTXはROCmが正式にサポートしていますので、ワークステーション用としては非常に安価にROCmが正式にサポートされ、メモリもギリギリ使い物になるレベルで搭載されている製品ということになります。

当サイトではWindows向けZLUDAのセットアップスクリプトを配布していますが、やはり、対応しているWebUIの数を考えるとROCmがRadeonを使うにあたって一番安定していると思います。

当サイトではWindows版ROCmが出るのを待ってセットアップスクリプトを更新する予定なのですが、今のところ音沙汰がないのは残念なところです。

現在は最新のROCm6.1ではなく、6.0のスクリプトを配布しています。

LinuxでROCmを使うことを前提にすれば、RX7900XTXは24GBものメモリを搭載しており、悪くない選択肢だと思います。

言ってみれば、ワークステーション用GPUのコスパキングといったところです。

AI/ML用途としてはLinuxでROCmがインストールできて正常に使えるようになってしまえば、あとは普通に使うことができるので非常に選択肢が増えます。

ZLUDAを使っても一部のWebUIしか使えませんが、ROCmならほぼすべてのWebUIをCUDAと同じように使えます。

とは言ってもやはり反響はWindowsで使えるZLUDAのほうが大きかったのでやはり一般向けにLinuxで出してもなかなか利用は進まないのでしょうね。

もともとLinuxを使えるユーザーは自力でセットアップできるのでそういう意味でもあまり利用者は多くなかったのでしょう。

使っている側の立場で言わせてもらえれば、良い選択肢だとは思います。

ただし過剰な期待は禁物

残念ですが、現在のところROCmでWebUIを使ってもGeforceと同じレベルの性能は出せないです。

例えばRX7900XTXのFP32演算性能は61TFLOPSですが、52TFLOPS前後のRTX4080より性能は明らかに下で、RTX4070Tiより若干下程度の性能しかありません。

これは、ROCm(HIP)がCUDAの命令をすべてカバーしているわけではないこと、プログラム自体のオーバーヘッド、また、WebUI側がROCmに最適化されていないことが原因だと思いますが、とりあえず現在はちゃんと動くというレベルで、性能を追求するのはこれからということになるのでしょう。

AMDも現在一番力を入れているのはROCmと言っていますので、バージョンが進むにつれて早急に改善されることを期待したいところです。

ROCm6.1からはCUDAを超えるような機能を実装していくとの情報が海外メディアにありましたので、今後、Geforceとパフォーマンス競争できるレベルになる可能性はあると思います。

ROCmで利用することを考えると次期のRX8600XTにはできるだけ多くのメモリ搭載を期待したいところです。(苦笑。

AMDのGPU Radeonシリーズ

Radeon 7000シリーズ

Radeon RX 6000シリーズ

※ SAPPHIREはAMD Radeon専業のメーカーであり、Radeonのリファレンス的なメーカーです。

Copyright © 2024 自作ユーザーが解説するゲーミングPCガイド All Rights Reserved.