お墓に入れない…

日本で最期を迎える外国人たち

社会を共に作るパートナーとして日本に暮らす外国人は約290万人。長年日本に根ざし、日本でその人生を終えようとする人も多くなった今、彼らに大きな課題が突きつけられている。“墓がない”のだ。宗教や土葬などの埋葬方法による違いも多く、地域住民の理解を得るなど、日本で墓を設ける事へのハードルは想像以上に高い。バブル期に労働者として来日した多くの外国人が高齢者となる今、そして、この先、さらに多くの外国人がこの国に骨を埋める事が予想されるなか、どうすれば誰もが安心して最期を迎えられる社会を作ることができるのか、考える。

出演者

- サヘル・ローズさん (俳優)

- 石井光太さん (作家)

- 井上 裕貴 (アナウンサー) 、 保里 小百合 (アナウンサー)

<番組の内容>

- 行き場がなく お墓に入れない遺骨

- 行き場がない遺骨が家に…

- 土葬できる墓地が欲しい 在日イスラム教徒と地域住民

- 火葬か土葬か 埋葬文化の違い 浮き彫りに

- 外国人を共同の墓で埋葬 迫られる多文化への対応

- ドイツでの取り組みから考える 外国人の墓地問題

行き場がなく お墓に入れない遺骨

群馬県のキリスト教会に遺骨を預けている、日系ブラジル人の中井 デボラ 花江さんです。11年前に祖父の秋男さんを亡くしましたが、墓を作れないままです。

中井 デボラ 花江さん「最初は外国籍でもお墓に入れると思ってたんで、外国籍というのを伝えたら、『ごめんなさい』みたいな感じで」

秋男さんがブラジルから来日したのは、日本がバブル景気に沸いていた1989年。金属加工会社や製材所など、労働力不足だった製造業の現場で働いてきました。

中井 デボラ 花江さん「おじいちゃんは日本語が分かるから、宿題も教えてくれてたんで、優しくて、第2の母みたいな感じですね」

秋男さんは、75歳の時に心臓の病気で他界。花江さんたち家族は、自宅近くに墓を買おうとしました。しかし、相談を持ちかけた全ての墓地から、ブラジル国籍であることを理由に購入を断られたというのです。

中井 デボラ 花江さん「同じ日本で暮らしているのに、外国籍だとこんなに違うんだと思いました」

行き場がない遺骨が家に…

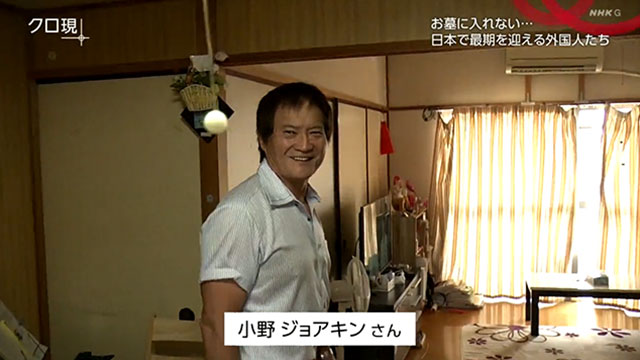

中には 遺骨をどこにも納められないままの人もいます。愛知県犬山市に住む 日系ブラジル人の小野ジョアキンさん。

10年前に亡くなった妻、レニさんの遺骨を自宅で保管し続けています。25年前、夫婦でブラジルから来日。2人の娘にも恵まれ、慣れない土地で支え合って生活をしてきました。

しかし、妻が肺がんのため48歳の若さで亡くなりました。

小野ジョアキンさん「妻を安置する場所をいろいろ探しましたが、どこに安置すればよいのか。十分な答えを得ることはできませんでした」

来日以来、自動車工場やゴミ収集の現場で働いてきたジョアキンさん。仕事の合間を縫って妻の遺骨を安置する場所を探しましたが、墓の情報は難しい日本語が多く、問い合わせすら困難でした。

小野ジョアキンさん「日本語があまり理解できませんでした。情報の集め方もよく分からなかったんです。日本の墓地は、日本人とその家族だけのものですから。しかたないのです。もういいのです」

土葬できる墓地が欲しい 在日イスラム教徒と地域住民

さらに埋葬方法の違いが、大きなハードルとなっているケースもあります。

大分県別府市にある、イスラム教のモスク。ここにはパキスタンやインド、バングラデシュなどから来た、およそ500人が通っています。

インドネシア出身「いつ死ぬかは誰にもわからないので、一番心配なのはお墓」

スリランカ出身「イスラム教では、死んだら火葬は絶対してはいけない。土葬しないといけない」

イスラム教では、死後の復活のためには遺体が必要だと信じられています。

しかし、亡くなった人のおよそ99.9%が火葬されている日本で、イスラム教徒の土葬を受け入れている墓地は、全国に9か所。

九州で亡くなったイスラム教徒の遺体は、遠く離れた墓地で埋葬するしかありません。

自分が暮らす地域で土葬できる墓地を作りたいと、奮闘する人がいます。カーン・タヒル・アッバースさんです。別府市内で、家族と4人で暮らしています。

パキスタン出身 別府ムスリム協会 代表 カーン・タヒル・アッバースさん「海は私、大好きですよ」

カーンさんの妻「パキスタンの私たちの町には、海がないです」

カーン・タヒル・アッバースさん「海がないです」

20年前、留学生として来日して以来、日本文化や日本人の優しさにひかれ、国籍を取得。3人の子供も日本で育て、家族と共にこの国で最期を迎えたいと考えています。

日本の法律では、イスラム教徒が望む土葬は禁止されていません。しかし、土葬用の墓地を作ることに理解を得るのは容易ではありません。

別府市役所 職員「土葬する土地を探すのは、難しい部分があると思う」

3年前、知り合いのつてなどをたどり、別府市の隣町でようやく土地を購入。そして、地域住民への説明を続けてきました。

カーン・タヒル・アッバースさん「よろしくお願いします」

この日、カーンさんたちは予定地の周辺に暮らす住民を、モスクに招きました。

カーン・タヒル・アッバースさん「ちゃんとコンクリートで作ります。ここは平らにして、お墓にします」

墓地開設にあたり、町の条例では「近隣住民からの理解を得る努力」が必要とされています。

集落の代表者たち「火葬してくださいというのは?」

カーン・タヒル・アッバースさん「絶対土葬したいです」

「(住民の)みなさんの理解を得た上で作りたい」

カーンさんたちは、こうした説明を度々行ってきました。しかし去年8月、住民たちから陳情書が町に提出されました。カーンさんたちに一定の理解を示しながらも、購入した土地に墓地の開設を認めないでほしいと訴えたのです。

なぜ住民たちは、墓地の開設に反対しているのか。

予定地がある地区で計画に反対しているのは、住民の3分の2にあたる、およそ200人。

陳情書を取りまとめた一人、衞藤清隆さんです。

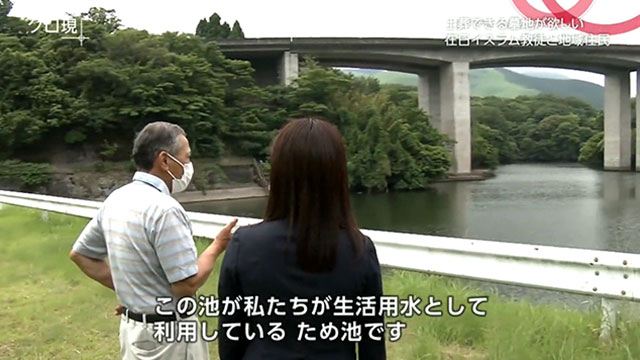

衞藤清隆さん「この池が、私たちが生活用水として利用している、ため池です」

案内してくれたのは、集落近くにあるため池でした。

衞藤清隆さん「私が心配しているのは、水質汚染ですね。風評被害も出るでしょうから」

集落の水源となっているため池から、墓地の開設予定地までおよそ1.5km。

飲み水だけでなく、田畑や畜産業に使う水にも影響が出ないか不安を感じているといいます。

衞藤清隆さん「牛にこの水を飲ませて影響が出れば、風評被害とか、お米なんかでも水は関係してくるから、地区を変えてくれるのが一番いいんだけど。どうしても今の場所があまりにも悪いと思うから」

カーンさんは引き続き、住民たちに理解を求めていきたいと考えています。

カーン・タヒル・アッバースさん「私たちにも家族がいます。私たちも自分の子どもとか、親戚とか、愛しています。その人のために望む弔いも、もしできなかったら、心がすごく痛いことですよ」

火葬か土葬か 埋葬文化の違い 浮き彫りに

保里:日本に暮らし、生涯を終えた外国人の方々のお墓がない。この問題にどう向き合うか、ゲストのお二方と考えます。イラン出身で、8歳のときに来日された俳優のサヘル・ローズさんです。よろしくお願いいたします。

サヘル・ローズさん (俳優)

ローズさん:よろしくお願いいたします。

保里:そして、日本に暮らす外国人の方々を多く取材されてこられました、作家の石井光太さんです。よろしくお願いいたします。

石井光太さん (作家)

石井さん:よろしくお願いいたします。

井上:現在、日本で暮らす外国人はおよそ290万人。高齢化や、宗教、文化の違いなどからお墓を持つことができないという方が増えています。大分県で起きていたようなイスラム教徒の土葬の墓地開設の動きについて、今回番組が調べたところ、宮城県や新潟県、鹿児島県など、全国各地で起きていることが分かりました。

保里:石井さん、まずこの現状に至った背景に、どんな理由があると考えますか。

石井さん:都市ではなくて、なぜ地方でこの問題が起きたのかということが大きな問題だと思うのです。やはり日本というのは非常に地方が少子高齢化が進んだ中で、労働人口は足りなくなり、海外からたくさんの外国人の方を招いて担ってもらったわけです。

しかしそれが30年、40年たって、この「墓地」という問題にぶち当たってしまった。これから本当に介護サービスであるとか、コンビニとか、そういったところで非常に多くの外国人に力になってもらおうと思っています。

そう考えた時に、本当に20年後、30年後の日本に対して、警告をしているような問題なのではないのかなと思っています。

井上:今、石井さんに背景を触れていただきましたが、今回の取材でお墓に困る背景。主に3つの要因があることが分かってきました。

まず「言語・情報の壁」、「埋葬方法の違い」、更には「偏見」といった理由がありますが、まずはVTRでもあった「埋葬方法の違い」について、サヘルさんと石井さんにお伺いしていきます。

サヘルさん、やはりイスラム教徒の方にとって、土葬というのは人生の終わりの中で何よりも大事なことですよね。

ローズさん:はい。 日本で生活をしている外国の方々というのは、本当にこの地を愛していて、最期はこの国で終えたいと思っているからこそ、きっと今こういう議題が、テーマが上がってきてると思うのですが、いろんな所で折り合いはつけて、共に生活をしていく、もちろん生活はしてきておりますが、人生の最期 、これに対してはやはり宗教だったり信条は、譲れない部分もあるのは否めないと思うのです。

井上:石井さん、そもそもなのですが、日本では法律で土葬の墓地を制限するような制約はないと思うのですが、それでも進まないという。このギャップというのはどう見ていますか。

石井さん:そうですね。本当に20~30年前まで日本でも、地方に行けば土葬ってあったことはあったんです。

ただ、今この時代になって突然、外国人問題ということでまた土葬の問題が出てきた時に、変わってしまったものなのでどうしていいか分からないというのが自治体の方々の本音でもあるし、地域の方々の本音でもあると思うのです。

やはり外国人に対して、差別でそうやっているというよりかは、今突然そう言われてもどうしていいか分かんないよ、というような地域の叫びなのではないかなというふうにもとれると思っています。

井上:そしてサヘルさん、もう一つお伺いしたいのが、やはり多くの外国の方にとっての共通の問題である「言語の壁」。VTRにもありましたけど、この辺はどう見ていますか。

ローズさん:正直このお墓問題に対して、どこの窓口でどういった手続きをすればいいのか。私は長年日本に住んでいて、もうそろそろ29年になるのですが、どんなに言葉をこうやって流ちょうに話せたとしても、難しい言葉はたくさんあって、習得できてないこともたくさんあるのです。

そうなるとやはり「言葉の壁」によって、人生の最期を迎えた時に日本の異国の地の中でどういう手続きをして、どういうふうにやりくりをしたらいいのか戸惑ってしまっているっていうのは、本当に現実としてある問題です。

保里:その「言語の壁」1つ取っても、非常に根深い問題があるのだなということが伝わってきますし、ただ一方で、こうした問題に向き合う時に必ず出てくるのが、「郷に入っては郷に従え」という考え方でもあるのですよね。

ローズさん:そういうお言葉、たくさん私自身も日本に来た当初はよく耳にはしました。それに一生懸命応えようとすることもたくさんあるのですが、日本の方々の不安と意見も正しいのです。

相手の立場にお互いがなることはすごく大切で、それは日本の方々が外国に行かれて外国人になった時に、異国の地でどう思うか。

石井さん:例えば、日本人がインドに駐在してます。そして亡くなりました。その時に、もしガンジス川で流されてしまいました。それがいいと思うのか、悪いと思うのか。どう思いますか?ということだと思うのです。

大方の日本人っていうのは、それに対して「なんで日本流にきちんと弔ってくれないの」というふうに思うと思うのです。

でも、それと同じことを日本は外国の方々にしてしまっているわけなのです。やはりお互いがお互いの立場に立って考えて、そして一歩引いたうえで、じゃあどうやったらいい解決が生まれるのかということを考えていく必要があると思います。

保里:本当に日本に来て、日本で暮らした方々のお気持ちを、どれだけその立場になって考えられるか、ということですよね。先ほどご覧いただいた現場では、こうした課題に向き合い始めた動きもあります。

外国人を共同の墓で埋葬 迫られる多文化への対応

先月。群馬県の教会で、床下に保管されていた遺骨が運び出されました。

向かった先は、およそ100km離れた東京・八王子。国籍や宗教を問わず、誰でも納骨できる共同の墓に納められたのです。

遺族「遺骨を安置する機会がいただけてうれしいです。これで母も安らかに眠れると思います」

この墓を作った、林隆春さんです。愛知県で、30年以上前から外国人の人材派遣会社を経営しています。最近、多くの外国人が口にする言葉が頭から離れないといいます。

林隆春さん「みなさん言うんですよ。『死んだら私はゴミだな』って。これ、聞くほうも結構つらいんですよ。私が最初にブラジルに行ったのは、1985年でした。ブラジルに行ってみると、とんでもない経済状況で。みなさんえらい(大変な)思いをして生活をしていたもんですから。日本はバブルという現象があって、その時にみんな人手が欲しいという会社が増えました」

そこに注目した林さんは、人材派遣ビジネスをスタート。これまで、6万人以上の日系ブラジル人を日本企業に紹介してきました。しかし年金など、彼らの老後には思いが至らなかったといいます。

林隆春さん「社会保険とか年金を何年かけてるの?って聞いたら、みんな10年だって言いますよ。15年、20年かけている人はほとんどいない。そういうものを作ったというのは、私たちの責任が大きい。いろんな企業に対して、そういう啓発活動をしていかなかった」

今、せめて自分にできることはないかと、彼らの墓を作ることにしたのです。

林隆春さん「彼らのおかげで私は非常に幸せな生活を送らせてもらったし、それだけの蓄財もさせてもらった。しかしやっぱり、しかばねの上に乗った幸せでは楽しくないわけですよ。彼らの不幸は、私がある部分作り出したのかなという思いがありますね」

一方、大分県にあるキリスト教の修道院。この日、1人の男性の埋葬が行われていました。

埋葬されたのはキリスト教徒ではなく、イスラム教徒。

埋葬場所を探しているカーンさんたちの窮状を知った修道院が、正式な墓が見つかるまでという条件付きで受け入れたのです。

大分トラピスト修道院 塩谷久さん「彼らが自分たちの埋葬方法を大事にすることは、痛いほどわかります。私たちができることは本当に小さなことですけれども、何かできるんじゃないかなと考えた結果が埋葬ということでした」

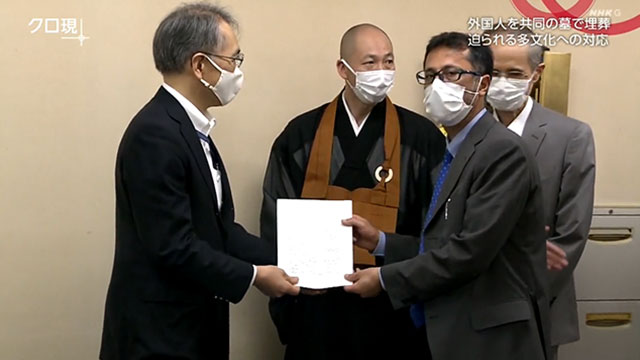

一日も早く、イスラム教徒の埋葬墓地を作りたい。先月カーンさんが向かったのは、厚生労働省。土葬ができる公営の墓地を整備してほしいと、陳情に訪れたのです。

パキスタン出身 別府ムスリム協会 代表 カーン・タヒル・アッバースさん「多文化のお墓を作れば、みんな助かります。イスラム教徒のためだけじゃなくて、ほかの宗教とか、それを守っている方もそれがあれば助かります」

これについて厚生労働省は「今回の陳情を受けて、こうした問題があることを認識した。今後対応を検討していきたい」としています。

カーン・タヒル・アッバースさん「今までは、この問題があることを誰も知らなかったんです。それは私たちだけの問題ではないです。イスラム教以外のいろいろな文化を守っている人たちの問題でもあります。頑張ります」

ドイツでの取り組みから考える 外国人の墓地問題

保里:模索が始まった現場の取り組み。石井さん、どのように受け止めましたか。

石井さん:今紹介された方々の取り組みというのは、非常にいいと思うのです。ただ、これが本当にごく一握りの人たちがやってることでしかにすぎないのです、現状としては。そう考えた時に、きちんと国、自治体で取り組んでいく必要があると僕は思っています。

井上:本当に真の解決ではなくて、道半ばということなのですが、この外国人の墓地問題の解決に1つ参考になるのが、ドイツでの取り組みです。

ドイツ中部、ヘッセン州のフリードベルク市。人口はおよそ3万で、そのうち10%をトルコから来た移民などのイスラム教徒が占めています。市内にある公営墓地を訪ねると、キリスト教徒の墓地の隣にあったのは、イスラム教徒の墓地。

井上:市では増加するイスラム教徒の要望を受け、10年前に専用の区画を整備しました。この動きを後押ししたのが、トルコから来た移民の1人、レジェップ・カプランさんです。

トルコ系移民 レジェップ・カプランさん「市が私たちイスラム教徒のために墓地を作ってくれて、とてもうれしいです」

井上:カプランさんは、外国人で構成される「外国人諮問委員会」という組織の会長を務めています。「外国人諮問委員会」とは、市内で暮らす外国人で構成された公的機関です。議会や行政、裁判所などに外国人の要望を提案します。

井上:外国人が多く住む自治体に設置されていて、メンバーも外国人によって選挙で選ばれています。

井上:先ほどのイスラム教徒のための墓地も、この委員会の提案を受けて市が整備したのです。

ドイツ フリードベルク市 ディルク・アントコヴィアク市長「ここではあらゆる宗教の人が生まれ、学校に通い、仕事をしています。彼らもここに税金を納め、同じようにここで弔われるのです。共に暮らす社会の一員です」

井上:ドイツでは外国人の要望を受け止める公的機関があり、それが墓地建設に重要な役割を担ったということなのですが、サヘルさん、中でも印象に残ったのが市長さんのお話で、最後に「彼らは納税者」ということばがありましたよね。

ローズさん:私もその言葉って本当にすごく大切で、日本で生活している私たち外国の方々もやはり納税者なわけで、税を払っていて日本で共に生活をしていて、社会と共に貢献している一人なわけじゃないですか。ですから、そういう方々の意見だったり、考えだったりというのもちゃんと行政に届く、そういう声が届く場所っていうのはあって当たり前の人権でもあるとすごく思っていたので、いい見本だなとすごく思いました。

井上:そうですね。それこそ多様な意見といいますか。多文化共生とはいうものの、何となくやはりどうも生きている間だけの共生といいますか。やはり僕たちは、死後の話も考えないといけないのかなとすごく思いましたね。

保里:イスラム教徒のカーンさんは、イスラム教以外の方の問題でもあるとお話しされていましたし、取材した林さんは「死んだらゴミになる」。そのお話を聞いて、考え方を改めていったというお話をされていました。

本当に外国にルーツを持つ方々に、どう私たち日本社会は向き合っていくのか。突きつけられているなと感じましたが。

石井さん:僕はやはり、国と国民がそれぞれ考えなきゃいけないことだと思っています。国はやはり、外国人の方々を例えば技能実習制度のような形で短期間だけ来る人たちというふうにみなしてですね、ずっといるっていうことを想定していないと言うんですね。

だけども実際問題、これはもう移民なんですよ。そう考えた時に、やはりきちんと受け入れる時は彼らの死後まできちんとみてやらなきゃいけない。

でも、それをやらないから地方の人々、あるいは外国人、その家族にしわ寄せがいってしまっているのです。

であれば、やはり日本政府、国もきちんと現状に向き合って、そして、その死後というものに対してきちんと取り組んでいく必要があると思っています。

それが本当に、このグローバルな社会の中で自分たちはきちんと受け入れている、きちんとした先進国なんだというところをプライドを持って言える国の在り方だと思うのです。

ローズさん:そうですね。これから日本社会でも、学校で外国籍の子がいたり、もしくはダブルの方がいたりと、もしくはたまたま好きになった方が外国の方っていうのはありえるわけじゃないですか。

井上:大いにありますね。

ローズさん:大いにありますよね。その中で彼らを「外から来た人」ではなくて、自分の隣人だったり、お隣さんがもう外国の方という部分では、私たちはもう横を見れば、そういう方々と関わり合っているわけですよね。

もちろんこのテーマっていうのは1~2回で解決されることではないですし、これから先もたくさん多分問題点、山積みではあると思うのですが、でも今日これを見てくださった方が少しでも知ってくれた。入り口に立ってくださっただけで、これをまた家族の中で話したりとか、じゃああの国のあの子はこういうふうに悩んでるのかもしれない。じゃあ、ちょっとその声を聞いてあげようとか。そこから後は一歩踏み出せるのは皆さんだと思うので、「知ってもらうこと」がすごく大切だと本当に思えた日でした。

保里:日本に暮らす外国人の方々。これは一時的でもなければ労働力でもなくて。本当にこの日本の社会を支えてくださっている一員であって、どう私たちがこの社会をつくっていくのか、みんなで向き合って考えていくべき問題だと改めて感じました。ありがとうございました。

みんなのコメント

- ならぬものはならぬ!

- そうですかここは日本ですが何か?

- だから絶対に日本に来てはいけない

- 絶対ダメなんですか では人生最期を日本で迎えるのは不可能ということですね。 他の場所を探してください

- 日本に来て普通に豚食ってるんだから絶対は無い

- NHKが新ビル内に土入れて、NHK本社ビルないに土葬できるエリアを作ればいいじゃんw 国民から詐欺で巨額(6000億以上)詐欺してるなら その金で自社内に土葬エリア作ってやれよw

- そうなのですね 日本はイスラム教国家ではありません 最期を尊ぶなら日本以外がいいですよ

- なぜ日本に来る前に土葬の可否を確認しなかった?

- イスラム教って唯一神なのにそんじょそこらに神社とかお地蔵さんある国に住むのは大丈夫なの?

- そういうの聞いてあげるから 日本ではやれそうだと 期待されてしまう

- じゃあ日本には住めないね

The post 【スリランカ男性】「イスラム教では死んだら火葬は絶対してはいけない!」日本での“土葬”を望む外国人たちを《NHK》が紹介! first appeared on jnnavi.